Послеоперационная грыжа нужна ли операция

Наши эксперты – заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 МГМСУ, профессор Олег Луцевич, кандидат медицинских наук Юрий Прохоров, доцент медицинской академии имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Сергей Гордеев.

На грани жизни и смерти

К сожалению, большинство наших граждан попадают на стол хирурга не в плановом порядке, а в экстренных ситуациях, буквально на грани жизни и смерти. И виноваты в этом не только сами больные, но, зачастую, и врачи-терапевты, на прием к которым ходят такие пациенты. Многие из этих горе-специалистов «разрешают» своим подопечным долгое время сосуществовать с их смертельно опасными болезнями и не торопиться с операциями. Хирурги уверены: за такую мнимую доброту этих докторов надо лишать права заниматься врачебной деятельностью. Ведь холецистит (или желчнокаменная болезнь), а также брюшные и паховые грыжи – не просто болезни, а мины замедленного действия, которые носят в себе люди, страдающие этими недугами. Когда рванет – никто не знает, но если это произойдет – мало не покажется.

Коварный орган

Желчный пузырь в организме играет вспомогательную роль: в нем отстаивается желчь, которая при употреблении человеком жирной пищи поступает оттуда и помогает усваивать съеденные шашлыки или копченую колбасу. Но по разным обстоятельствам в этом органе могут образовываться камни.

К сожалению, нет ни одного другого, кроме хирургического, способа борьбы с этой болезнью. И лечение препаратами желчных кислот, и введение в желчный пузырь (через прокол) специальных химических веществ, и дробление камней ультразвуком (литотрипсия) не приводят к излечению. Даже если в желчном пузыре завелся всего один камешек – это означает, что орган уже никогда не сможет справляться со своей функцией как прежде. Поэтому основной метод лечения холецистита на сегодня – это операция по удалению всего желчного пузыря (холецистэктомия).

Грозный сценарий

Образования в желчном пузыре могут какое-то время и не беспокоить своего хозяина (в медицине такое явление поэтично называют «молчащими камнями»). Но, увы, гораздо чаще их движение приводит к воспалению стенки желчного пузыря (холециститу).

Если к воспалению добавляются микробы – возникает острый холецистит, который требует срочного оперативного лечения. Особенно опасно, если камень закупоривает желчный проток. При этом возникают желтуха, озноб, боли – это следствие быстрого разрушения печени. Камни могут преградить отток секрета из поджелудочной железы, отчего происходит смертельно опасный недуг – острый панкреатит. Это означает только одно: пациент опоздал с операцией.

Разумеется, не факт, что камни в желчном пузыре обязательно «заговорят», но если это случится, хорошего ждать не приходится, особенно если это произойдет где-то далеко от дома, а то и в чужой стране. Поэтому лучше не ждать опасной развязки. Кстати, количество камней в развитии болезни тоже не играет никакой роли. Даже один-единственный камень в желчном пузыре может для человека стать надгробным. Маленький размер конкремента тоже не должен успокаивать – как раз именно такие камни самые опасные, поскольку они могут застрять в протоке.

Без шрамов и боли

Удаление по существу уже бесполезного желчного пузыря – холецистэктомия – сегодня проводится максимально щадящим способом, с помощью лапароскопии, всего через 3–4 прокола на теле. Через считаные часы после операции больной уже может встать, а спустя 2 дня отправляется домой. При этом болей он не испытывает, шрамов после вмешательства не остается – лишь еле заметные следы от проколов. Никаких ограничений после операции тоже не предусматривается.

Конечно, объедаться жирными блюдами и упиваться алкоголем не стоит, но это не полезно не только для прооперированных, но и для всех остальных людей. Качество жизни больных после холецистэктомии ничуть не страдает – просто желчь уже не отстаивается в пузыре, а напрямую проступает в двенадцатиперстную кишку.

Смотрите также: Что можно есть после удаления желчного пузыря →

Опасная брешь

Другая распространенная хирургическая проблема – грыжа. Это дефект, а проще говоря, дырка на передней брюшной стенке, через которую под кожу вываливаются внутренние органы. По статистике, этим недугом страдают 4 человека из тысячи. У мужчин чаще возникают паховые грыжи, у женщин – пупочные. У людей любого пола могут появиться послеоперационные грыжи. Они-то и являются самыми распространенными – возникают у трети пациентов, перенесших операции на органах брюшной полости.

Как известно, брюшная стенка состоит из мышц, которые в норме поддерживают внутренние органы, не давая им выпячиваться наружу. Но стоит этому естественному каркасу ослабнуть, как перед человеком встает угроза грыжи. Заболевание провоцируют врожденные аномалии брюшной стенки, слабость соединительной ткани, травмы (во время операций), чрезмерные физические нагрузки. Кроме того, причиной грыж часто является повышение внутрибрюшного давления при ожирении, беременности и заболеваниях толстой кишки, особенно тех, что сопровождаются запором. Не последнюю роль играет и наследственная предрасположенность.

Не ущемляйте себя

До поры до времени грыжа может и не беспокоить больного. Да и визуально выпячивание заметно не всегда, а, как правило, лишь при надавливании и тогда, когда человеку приходится напрягаться и натуживаться. Однако даже «молчаливая» грыжа может представлять собой большую опасность. Если по какой-то причине произойдет ущемление внутренних органов, то исход может быть самым печальным. Ущемление происходит из-за сдавливания кровеносных сосудов. Всего нескольких часов задержки кровообращения достаточно для того, чтобы в тканях стала развиваться гангрена, поэтому промедление с операцией может стоить больному жизни. Никто не знает, когда может произойти это грозное осложнение. По статистике, ущемляется до 40% грыж. Часто это случается после поднятия тяжестей и непомерной физической нагрузки.

Единственный выход при ущемлении– немедленная операция. Однако летальность после такого экстренного вмешательства в 5–6 раз выше, чем при плановой хирургии. Поэтому лучше не ждать опасной развязки и прооперировать грыжу вовремя. Чем раньше это будет сделано, тем лучше будут результаты, в том числе и отдаленные.

В Средневековье существовал единственный метод лечения грыж – прижигание каленым железом. Нашим современникам повезло гораздо больше – сегодня такие дефекты можно просто «залатать». Пластика с применением сетчатых композитных протезов, похожих на заплатку, – современный и эффективный способ лечения грыж.

Осложнений после имплантации такой «заплатки» практически не бывает, так как синтетический материал не вызывает реакции отторжения. После нее практически не возникает и рецидивов, поскольку протез образует в прохудившихся тканях брюшной стенки особо прочный каркас, гораздо прочнее, чем естественная мышечная ткань. Таким образом, этот метод – не только лечебный, но и профилактический. Благодаря своей сетчатой структуре, полипропиленовый лоскут в скором времени прорастает собственными клетками пациента и уже через некоторое время его нельзя отличить от родных тканей.

Имплантацию сетчатых протезов можно проводить всем пациентам старше 16–18 лет. Даже сахарный диабет не является противопоказанием для этого метода – просто такие пациенты нуждаются в более тщательной предоперационной подготовке.

Эта операция также выполняется с помощью лапароскопии, через три мало заметных прокола. Ни боли, ни каких-то неприятных ощущений впоследствии пациенты не испытывают. После такого вмешательства не нужно ни в течение полугода носить бандаж, ни ограничивать подъем тяжестей, как это положено при традиционных операциях по поводу грыж. Уже через 2–3 дня после установки «заплатки» пациент выписывается домой, а через месяц можно заниматься даже тяжелой атлетикой.

Смотрите также:

- Под наркозом. Четыре важных правила общей анестезии для пациента →

- Боль в животе? Острый аппендицит может протекать атипично →

- Главное – решиться! Стоит ли бояться колоноскопии? →

Источник

Что такое послеоперационная грыжа?

Послеоперационная грыжа (она же вентральная грыжа, рубцовая грыжа) – состояние, при котором органы брюшной полости (кишечник, большой сальник) выходят за пределы брюшной стенки в области рубца, образовавшегося после хирургической операции.

Лечением послеоперационной грыжи занимается хирург. Обращаться к врачу желательно при первых признаках дискомфорта.

Симптомы послеоперационной грыжи

• болезненное выпячивание в области послеоперационного рубца;

• боль в животе, особенно при натуживании и резких движениях;

• тошнота, иногда рвота.

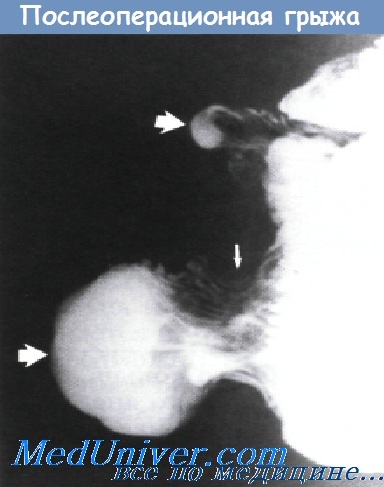

Методы диагностики послеоперационной грыжи

- обследование у хирурга;

- рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки;

- гастроскопия (ЭГДС, эзофагогастродуоденоскопия)

- герниография — рентенологический метод, заключающийся в введении в брюшную полость специального контрастного вещества с целью исследования грыжи;

- УЗИ грыжевого выпячивания;

- компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости.

Заболевания с похожими симптомами

- пупочная грыжа;

- грыжа белой линии живота.

Течение послеоперационной грыжи

Послеоперационные грыжи на ранних стадиях являются вправимыми и не сопровождаются болевыми ощущениями. Однако при резком натуживании, падении, поднятии тяжести боли появляются и выпячивание увеличивается. При прогрессировании грыжи болевые ощущения усиливаются, приобретая иногда схваткообразный характер. Одновременно развиваются вялость кишечника, запор, метеоризм, тошнота, отрыжка, резко снижается активность больных, периодически наблюдаются каловые застои, сопровождающиеся интоксикацией.

Классификация послеоперационных грыж:

- малые — не изменяют общую конфигурацию живота;

- средние — занимают часть какой-либо области передней брюшной стенки;

- обширные — занимают область передней брюшной стенки;

- гигантские — занимают две, три и более областей.

Осложнения послеоперационной грыжи живота:

- ущемление — внезапное сдавление грыжевого содержимого в грыжевых воротах;

- копростаз — застой каловых масс в толстом кишечнике.

Неотложная помощь требуется при ущемлении послеоперационной грыжи и появлении следующих симптомов:

- тошнота, рвота;

- кровь в кале, отсутствие дефекации и отхождения газов;

- быстро нарастающая боль в животе;

- грыжа не вправляется при легком нажатии в положении лежа на спине.

Послеоперационные грыжи успешно лечатся хирургическим путем. При отсутствии лечения может сформироваться невправимая грыжа и развиться ее ущемление.

Причины появления послеоперационной грыжи

Послеоперационная грыжа является следствием ранее выполненного оперативного вмешательства. Определяющими причинами для ее развития служат:

- нагноение, воспаление операционного шва;

- хирургические ошибки, допущенные по ходу первой операции;

- повышенная физическая нагрузка после операции;

- нарушение режима ношения бандажа передней в послеоперационном периоде;

- недостаточные восстанавливающие силы и низкий иммунитет;

- ожирение;

- сильный кашель, рвота, запоры в послеоперационный период.

Профилактика послеоперационных грыж

ношение бандажа после операции на брюшной полости;

правильное питание;

нормализация веса;

ограничение физических нагрузок после операции.

Лечение послеоперационной грыжи

Избавиться от ослеоперационной грыжи можно только хирургическим путем. Виды операций (герниопластика):

1) Пластика местными тканями — ушивание дефекта апоневроза передней брюшной стенки. Пластика местными тканями возможна лишь при небольшом размере дефекта – менее 5 см. При устранении малых послеоперационных грыж допустимо местное обезболивание, в остальных ситуациях операция выполняется под наркозом.

2) Пластика с применением синтетических протезов — укрытие дефекта апоневроза при послеоперационной грыже синтетическим протезом. Существуют различные способы, отличающиеся различным расположением сетки в анатомических структурах передней брюшной стенки. Вероятность рецидива очень мала. Операция выполняется под наркозом.

Источник

Послеоперационные грыжи. Лечение послеоперационных грыжПослеоперационные грыжи возникают чаще в области передней брюшной стенки, реже в поясничной; при этом грыжевое выпячивание выходит из брюшной полости, в области операционного рубца и располагается под кожей. По данным различных статистик, грыжи возникают, в 6-40% случаев после различного рода лапаротомий, в том числе* ранений брюшной полости. Основными причинами возникновения послеоперационной грыжи чаще всего являются нагноение операционной раны и перитонит. Среди других причин, способствующих развитию грыжи, следует отмстить беременность, сшивание апоневроза после операции тонкой кетгутовой нитью, атрофию мышц передней брюшной стенки вследствие пересечения нервов при лапаротомий и др. Диагностика послеоперационных грыж не представляет особых трудностей. Бросается в глаза наличие в области операционного рубца грыжевого выпячивания, покрытого рубцово-измененной и истонченной кожей. При пальпации можно прощупать органы брюшной полости, а после вправления их определить острые края грыжевых ворот, которые могут достигать огромных размеров. Наиболее часто больные жалуются на боли в животе, невозможность заниматься физическим трудом, запор, вздутие живота. Консервативное лечение послеоперационных грыж заключается в назначении поддерживающего пояса — бандажа, который должен изготовляться в специальных мастерских. Консервативное лечение следует применять при серьезных противопоказаниях к хирургическому лечению, которое является единственным радикальным методом.

Хирургическое лечение послеоперационных грыж заключается в выделении грыжевого мешка, разделении спаек между рубцово-измененной кожей и припаянными к ней органами, выпавшими в грыжу, препаровке тканей для пластического закрытия дефекта в брюшной стенке. Предоперационная подготовка при больших грыжах, помимо общепринятых мероприятий, заключается в постельном режиме больных в течение 1—2 нед. Живот стягивают пеленкой, чтобы выпавшие в грыжевой мешок органы были вправлены в брюшную полость. С той же целью больных иногда укладывают в кровать в положение Тренделенбурга. Ведение послеоперационного периода за последние годы претерпело некоторые изменения в сторону более активной тактики. Сразу по окончании операции живот стягивают пеленкой или простыней, которые служат импровизированным бандажом. Такого рода бандаж, с одной стороны, является мерой профилактики эвентрации в ближайшем послеоперационном периоде, а с другой — позволяет со 2-го дня начать дозированную активную гимнастику. Как показал опыт Всесоюзного научного центра хирургии, лечебная физкультура является важным мероприятием в профилактике сердечно-легочных осложнений, а также тромбоэмболии, тем более что у подобного рода больных при длительно существующей послеоперационной грыже анатомические взаимоотношения органов брюшной полости после операции изменяются: после вправления органов в брюшную полость уровень обоих куполов диафрагмы поднимается, что отражается на дыхательной емкости легких. Нередко возникающий после операции парез кишечника еще более усугубляет эту ситуацию. В связи с этим со 2-го дня после операции больного следует поворачивать на бок, с 3—5-го дня — сажать в постели, с 8—10-го дня больному разрешают вставать. Совершенно ясно, что стандартной схемы ведения больных в послеоперационном периоде не может быть, так как следует учитывать много различных факторов: возраст пациента, размеры грыжи, состояние мышц и апоневроза, сопутствующие заболевания и т. д. После выписки из стационара рекомендуется ношение эластического поддерживающего пояса — бандажа, запрещается тяжелая физическая работа. Необходимы режим литания с обращением внимания на регулярную функцию кишечника и гимнастика, направленная на укрепление мышц брюшной стенки. – Также рекомендуем “Пластика послеоперационных грыж. Анатомия и физиология брюшины” Оглавление темы “Болезни брюшины. Желудок”: |

Источник

Этапы и техника операции при послеоперационной грыже

а) Показания для операции при послеоперационной грыже:

– Плановые: при установлении диагноза (после последней операции должно пройти не менее 3-х месяцев).

– Альтернативные операции: нет.

б) Предоперационная подготовка:

– Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование; при больших грыжах должно быть выполнено тщательное исследование сердечно-легочной функции, учитывая, что вправление петель кишечника в брюшную полость увеличит внутрибрюшное давление.

– Подготовка пациента: возможна периоперационная антибиотикопрофилактика. Если вправление грыжевого содержимого невозможно из-за чрезмерной эвентрации, необходимо добиться значительного уменьшения веса и, возможно, применить предварительный курс нарастающего пневмоперитонеума на протяжении 14 дней.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Рецидив (до 40% случаев)

– Расхождение раны (5% случаев)

– Имплантация синтетического материала

– Ограничение физических возможностей (с возможным влиянием на профессиональную деятельность)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация), местное обезболивание при небольших грыжах.

д) Положение пациента. Обычно лежа на спине.

е) Оперативный доступ зависит от предыдущей операции: иссечение старого рубца.

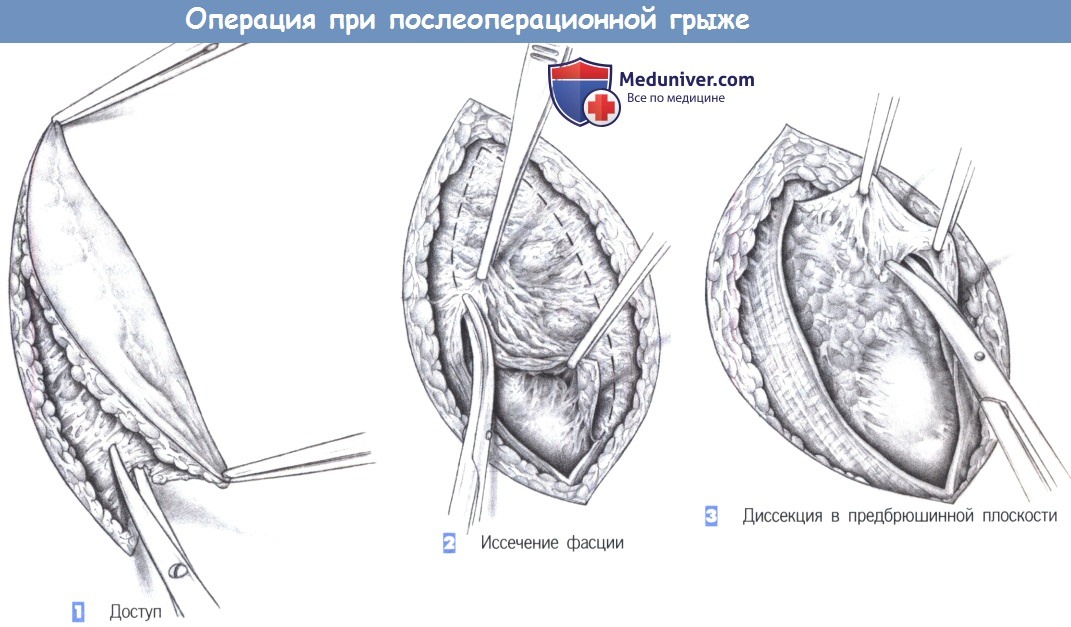

ж) Этапы операции:

– Доступ

– Иссечение фасции

– Диссекция в предбрюшинной плоскости

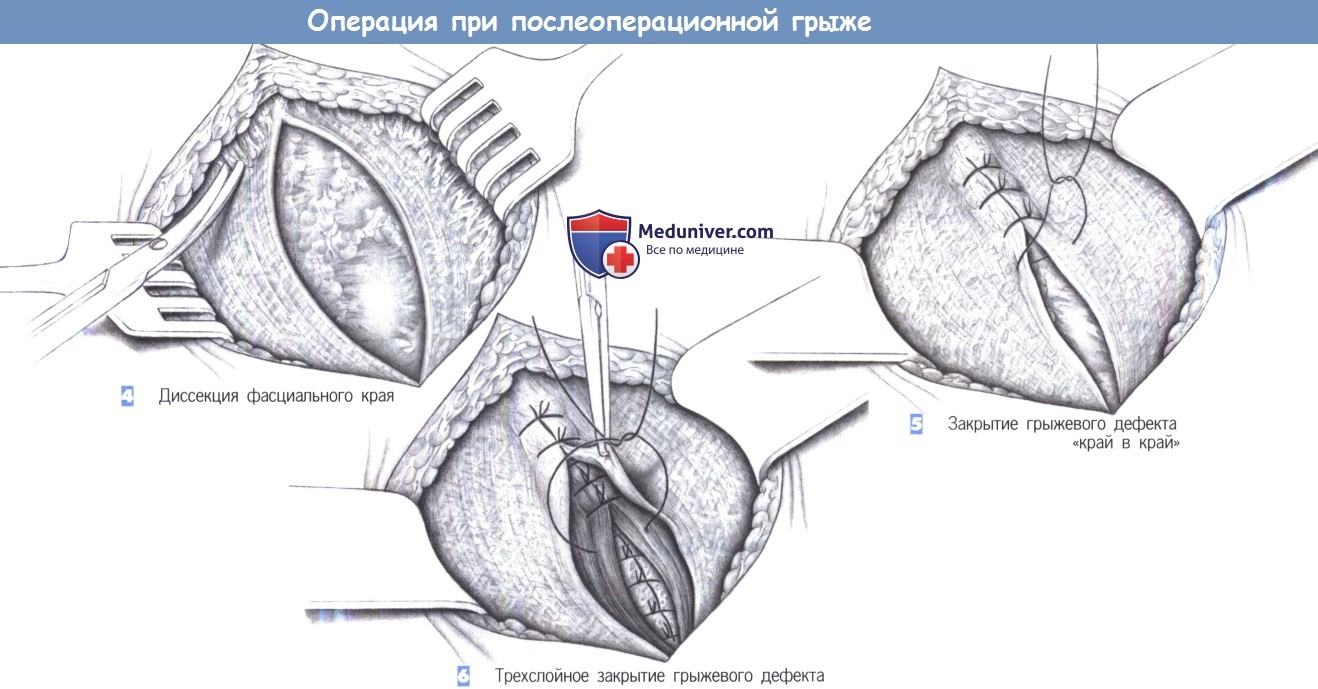

– Диссекция фасциального края

– Закрытие грыжевого дефекта «край в край»

– Трехслойное закрытие грыжевого дефекта

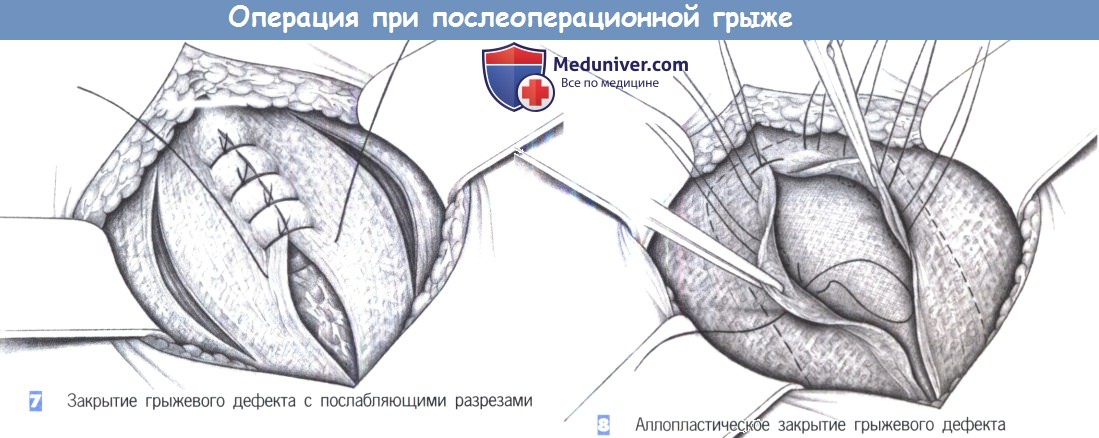

– Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами

– Аплопластическое закрытие грыжевого дефекта

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Закрытие «край в край» непрерывным нерассасывающимся швом допустимо только при устойчивых и надежных фасциальных краях, а также дефектах размером менее 3 см.

– Во всех других случаях слабость коллагена вынуждает к имплантации синтетической сетки.

– Синтетические сетки всегда должны устанавливаться как «подкладка», так как это дает лучшую устойчивость к нагрузке и обеспечивает более низкую частоту инфицирования.

– Синтетические сетки не должны находиться в прямом контакте с петлями кишечника (то есть, необходима интерпозиция сальника или использование рассасывающейся сетки).

– Обширные грыжи могут иногда потребовать доопераци-онной тренировки пневмоперитонеумом, чтобы получить необходимое увеличение объема брюшной полости.

– Из разнообразных доступных синтетических сеток следует использовать легкие, макропористые и частично рассасывающиеся материалы (например, Ultrapro, Ethicon, Inc., Somerville, NJ).

и) Меры при специфических осложнениях. При глубокой раневой инфекции аллопластический материал обычно не удаляется. Выполните хирургическую обработку, дренирование и ведите рану на вторичное заживление.

к) Послеоперационный уход:

– Медицинский уход: предпишите постоянное ношение упругого корсета в течение первых месяцев. Сообщите пациенту о необходимости снижения физической активности, особенно в течение первых 3-х месяцев.

– Возобновление питания: немедленно.

– Функция кишечника: могут быть назначены легкие пероральные слабительные средства с 3-4-го дня; также рекомендуйте избегать запоров в течение длительного периода.

– Активизация: сразу же.

– Физиотерапия: интенсивные дыхательные упражнения.

– Период нетрудоспособности: 2-4 недели, в зависимости от объема операции.

л) Этапы и техника операции при послеоперационной грыже:

1. Доступ

2. Иссечение фасции

3. Диссекция в предбрюшинной плоскости

4. Диссекция фасциального края

5. Закрытие грыжевого дефекта «край в край»

6. Трехслойное закрытие грыжевого дефекта

7. Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами

8. Аллопластическое закрытие грыжевого дефекта

1. Доступ. Доступ включает иссечение кожного рубца и подкожного слоя.

2. Иссечение фасции. После обнажения фасциальной плоскости истонченная ткань иссекается до тех пор, пока не будут получены края, способные удерживать швы. Захват фасциальных краев острыми зажимами облегчает постепенное иссечение.

3. Диссекция в предбрюшинной плоскости. Со стороны брюшины рубец отделяется от подлежащих петель кишечника и постепенно мобилизуется из-под фасциальных краев. Вся рыхлая и неэластичная фасциальная ткань, не способная выдерживать нагрузки, должна быть иссечена.

4. Диссекция фасциального края. Должен быть обнажен свободно доступный фасциальный край шириной 2-3 см со всех сторон дефекта.

В зависимости от выбора метода пластики этот край может быть обнажен еще шире.

5. Закрытие грыжевого дефекта «край в край». Меньшие дефекты могут быть закрыты без натяжения отдельными швами «край в край» (PGA или полипропилен 0). Этот принцип очевидно лучше создания дупликатуры фасции по Mayo-Dick, из-за лучшей перфузии взятых в шов краев.

6. Трехслойное закрытие грыжевого дефекта. Большие дефекты могут быть закрыты путем рассечения обоих листков влагалищ прямых мышц живота с последующим сшиванием трех слоев брюшной стенки.

7. Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами. Боковые послабляющие разрезы могут уменьшить чрезмерное напряжение на линии шва.

8. Аллопластическое закрытие грыжевого дефекта. Аллопластическое укрепление брюшной стенки показано при дефектах размером более 4 см. С этой целью брюшина ушивается, и между брюшиной и мышцами брюшной стенки в виде «подкладки» устанавливается полипропиленовая сетка. Чтобы предотвратить смещение, сетка должна фиксироваться несколькими стежками (полипропилен 2-0). Предбрюшинная пластика сеткой – безусловно, самая безопасная и эффективная техника при рецидивных и больших послеоперационных грыжах

– Также рекомендуем “Этапы и техника операции при грыже спигелиевой линии (полулунной линии)”

Оглавление темы “Техника операций”:

- Этапы и техника пластики бедренной грыжи через паховый и бедренный доступы

- Этапы и техника операции при эпигастральной грыже

- Этапы и техника операции при пупочной грыже

- Этапы и техника операции при послеоперационной грыже

- Этапы и техника операции при грыже спигелиевой линии (полулунной линии)

- Этапы и техника операции при паховой грыже у ребенка

- Этапы и техника операции при неопущении яичек (орхидопексия)

- Этапы и техника обрезания у мальчиков и мужчин

- Этапы и техника пилоротомии по Фреде-Рамштедту (пилоромиотомии по Weber-Ramstedt)

- Этапы и техника бедренной эмболэктомии (удаления эмбола из бедренной артерии)

Источник