Секвестрированная грыжа где оперировать

Грыжа межпозвонкового диска — одна из частых причин болей в спине, а от периодических спинальных болей в пояснично-крестцовой области страдает от 60 до 80% взрослого населения Земли[1]. Лечение грыж межпозвонковых дисков чаще всего длительное и консервативное, но при отсутствии эффекта можно прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Наиболее распространенной в настоящее время является операция с удалением пораженного диска — дискэктомия. Также в процессе операции могут быть удалены участки связок, остеофиты, фрагменты тел или дуги позвонков (ламинэктомия). Для уменьшения давления на нервные корешки производится укрепление соседних позвонков с помощью специальных вставок или стержней. Все эти операции выполняются при открытом доступе, то есть с разрезом кожи.

Более современная версия дискэктомии — микродискэктомия. Это операция, проводимая с помощью мощного микроскопа. Использование микроскопа позволяет проводить сложные высокоточные операции, меньше повреждать окружающие ткани и уменьшить выполняемый разрез.

Еще одним направлением развития спинальной хирургии являются малоинвазивные операции, без разрезов. В этом случае сокращается период восстановления после операции и достигается хороший эстетический эффект. Все виды операций по удалению грыжи позвоночника имеют свои показания и противопоказания. Но если раньше не было никаких альтернатив, кроме открытой операции, то теперь у пациента и нейрохирурга есть выбор.

Виды малоинвазивных операций по удалению грыжи позвоночника

Все подобные вмешательства можно разделить на две группы: эндоскопические операции по удалению грыжи межпозвонкового диска и нуклеопластика.

Эндоскопическая дискэктомия

В настоящее время это один из самых востребованных методов операции по удалению грыжи позвоночника.

Преимущества эндоскопических операций:

- визуальный контроль уменьшает вероятность повреждения нервного корешка;

- минимальное повреждение тканей — для операции нужен разрез около десяти миллиметров;

- отсутствует необходимость удалять участки позвонков или связок для облегчения доступа, а значит, сохраняется естественная стабилизация позвоночно-двигательного сегмента;

- уменьшается боль в период восстановления, пациент может быть выписан из клиники уже на следующий день.

Недостатки:

- некоторые виды грыж анатомически не подходят для эндоскопии: например, медианные грыжи в шейном сегменте позвоночника чаще требуют операцию с открытым передним доступом.

Эндоскопическая дискэктомия выполняется с использованием эндоскопа, при помощи которого хирург видит область операции. Для введения эндоскопа нужен разрез около 10 мм — этого достаточно, чтобы специальными инструментами удалить то, что сдавливает нерв. Вмешательство проводится под общим наркозом, длительность операции — около часа.

Практикуется также микроэндоскопическая дискэктомия — сочетание эндоскопической техники и микрохирургических манипуляций. Разрез при этом составляет 12 мм.

Показания к эндоскопической операции по удалению грыжи позвоночника:

- грыжа межпозвонкового диска, подтвержденная МРТ;

- болевой синдром более 4 недель;

- отсутствие эффекта от консервативной терапии.

Противопоказания:

- нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте;

- остеофиты, спондилолистез, сужение позвоночного канала;

- повторные грыжи межпозвонковых дисков.

Как образуется грыжа межпозвонкового диска?

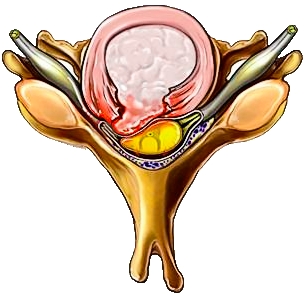

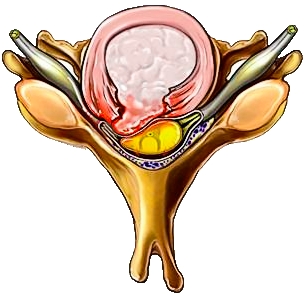

Межпозвонковый диск состоит из плотной фиброзной оболочки и эластичного пульпозного ядра. Упругое ядро распределяет давление на позвонок при нагрузках. При сочетании нескольких провоцирующих факторов происходит дегенерация и разрушение фиброзного кольца, и в этой области пульпозное ядро под давлением выходит за пределы своей оболочки. Сначала образуется небольшое выбухание, или протрузия. Так как диск продолжает испытывать ежедневную нагрузку, то постепенно на этом месте формируется грыжевое выпячивание. Основную опасность представляет не сама грыжа, а ее давление на спинной мозг и корешки спинномозговых нервов.

Нуклеопластика

Это операция, при которой не требуется удалять диск целиком. Мишенью для нуклеопластики является только ядро межпозвонкового диска.

Цель нуклеопластики — уменьшить давление в пульпозном ядре межпозвонкового диска. При этом уменьшается выбухание фиброзного кольца, и в результате прекращается сдавление нервного корешка. Существуют различные виды нуклеопластики в зависимости от типа действующей силы:

- холодная плазма;

- гидропластика (жидкость под давлением);

- механическое воздействие;

- радиочастотная абляция;

- лазерное излучение.

Лазерное воздействие, или вапоризация, вызывает резкое повышение температуры, при этом происходит испарение ядра. Однако этот метод нередко приводит к осложнениям — ожогам окружающей ткани, что ухудшает заживление.

Наиболее распространенным методом является действие холодной плазмы, или коблация (сокращение от cold ablation, холодное разрушение). В отличие от лазерного или радиочастотного воздействия коблация не обжигает ткани. Применение холодной плазмы в медицине началось еще в 80-х годах, а первый прибор на основе холодной плазмы был предложен в 1995 году. С этого момента метод коблации активно развивался.

Процедура нуклеопластики проводится под местным обезболиванием. Точность обеспечивается постоянным рентгенологическим контролем. Через прокол 2–3 мм к ядру диска подводится игла с электродом, через который на ядро воздействует холодная плазма. В результате уменьшается размер пульпозного ядра, фиброзное кольцо больше не сдавливает нервный корешок. Вся операция занимает полчаса, госпитализация пациента не требуется.

Показания к нуклеопластике:

- наличие грыжи или протрузии межпозвонкового диска;

- выраженный болевой синдром;

- отсутствие эффекта от консервативного лечения в течение трех–четырех недель.

В 70–80% случаев применения нуклеопластики наблюдается положительный результат.

Однако не всегда расположение или строение грыжи позволяет применять малоинвазивные технологии. При некоторых видах грыж предпочтение отдается операциям открытого типа.

Классификация межпозвоночных грыж

Грыжи межпозвонкового диска можно распределить по уровню их расположения в позвоночнике, по положению грыжи в диске, а также по особенностям строения самой грыжи.

По локализации, или уровню расположения, можно выделить:

- грыжи пояснично-крестцового отдела позвоночника, самые часто встречающиеся, более 80% случаев радикулита связаны именно с грыжей диска[2];

- грыжи шейного отдела встречаются гораздо реже, около 4% от всех дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника[3];

- грыжи грудного отдела позвоночника являются самыми редкими.

Расположение грыжи определяет наиболее подходящий тип операции. Так, при операциях в грудном отделе позвоночника обычно не требуется укрепление позвоночного сегмента штифтами, так как грудные позвонки наименее подвижно сцеплены друг с другом. Также на разных уровнях отличается содержимое позвоночного канала. Если на уровне шеи и груди в позвоночнике расположен спинной мозг, то на уровне 1–2 поясничного позвонка он переходит в «конский хвост» — пучок нервов. Поэтому в области шеи в некоторых случаях проще подойти к позвоночнику спереди, провести операцию с открытым доступом, хотя используются и эндоскопические операции.

Симптомы грыжи межпозвонкового диска

- В шейном отделе: головная боль, головокружение; боль в шее, отдающая в ключицу, руку или под лопатку; онемение рук.

- В грудном отделе: нарушение осанки, боли в грудной клетке.

- В пояснично-крестцовом отделе: боли в пояснице, отдающие в крестец, в область таза или в ноги; онемение и слабость в ногах; нарушение работы органов таза, проблемы с потенцией.

По расположению грыжи относительно средней оси позвоночника можно выделить такие виды, как:

- срединные (медианные, центральные) — грыжи, которые расположены по центру относительно середины позвонка, могут сдавливать половину спинного мозга или полностью;

- парамедианные — грыжи, которые смещены от центральной оси; опасность данного вида грыжи — сдавление спинного мозга с одной из сторон;

- боковые (латеральные) — грыжи, которые растут вбок и прилежат к дужкам позвонков;

- фораминальные — грыжи, проникающие в межпозвонковое отверстие, в котором проходят нервные корешки; особенность этих грыж — сильная боль.

Грыжи межпозвонкового диска различаются также по стадиям образования:

- небольшое выпячивание диска — 2–3 мм;

- протрузия — выпячивание размером более 5 мм;

- экструзия — практически все ядро выступает за пределы межпозвонкового диска.

Заключительным этапом будет постепенное разрушение диска и срастание соседних позвонков между собой.

В отдельный тип выделена секвестрированная грыжа. Она возникает, когда от грыжевого выпячивания отделяется участок ядра и попадает в спинномозговой канал.

Пять факторов риска развития грыжи:

- Наследственность — существуют гены, отвечающие за прочность соединительной ткани, в том числе и в межпозвонковом диске.

- Малоподвижный образ жизни, длительное нахождение в одном положении приводят к плохому кровоснабжению позвоночника и преждевременному износу тканей.

- Чрезмерная нагрузка, особенно неправильно распределенная, приводит к повреждению межпозвонковых дисков.

- Дефицит воды, которая очень важна для эластичности тканей, а также недостаток белка, витаминов и микроэлементов.

- Травмы позвоночника, в том числе спортивные и те, которые не были вовремя пролечены.

Операция по удалению грыжи: основные этапы

Независимо от выбранного метода удаления грыжи позвоночника, процесс лечения включает в себя три этапа:

- подготовку к операции (проведение обследования, консервативное лечение при необходимости);

- непосредственно хирургическое вмешательство;

- восстановительный период после операции.

Подробнее рассмотреть каждый из этапов можно на примере эндоскопического удаления грыжи диска позвоночника, так как эта операция широко применяется и хорошо себя зарекомендовала.

Подготовка к операции

Перед эндоскопической операцией врач проводит осмотр пациента, анализирует предыдущее лечение. Операция назначается только в том случае, если консервативная терапия проводилась в адекватном объеме в течение четырех месяцев и не принесла результата. Также перед операцией может потребоваться проведение МРТ позвоночника с продольными срезами. Врач оценивает результаты обследования, обсуждает с пациентом возможные исходы. Если операция проводится под общим наркозом, то пациент также встречается с анестезиологом.

Проведение операции

Операция проводится в положении пациента на боку или на животе. С помощью небольшого надреза хирург формирует канал для доступа к грыже. При этом ткани обычно не разрезаются, а аккуратно раздвигаются, в результате ускоряется восстановление после операции. В созданный канал вводится специальный эндоскоп, который позволяет хирургу увидеть область операции и аккуратно удалить все, что привело к сдавлению нервного корешка. После удаления хирург извлекает все инструменты и накладывает небольшой внутрикожный шов на место разреза. Процедура длится около часа.

Восстановление после операции

Обычно через два часа после эндоскопической операции пациенту разрешают вставать, а если все прошло хорошо, то уже через 12–24 часа выписывают домой. В некоторых случаях хирург может назначить прием нестероидных противовоспалительных средств. Также необходимо избегать нагрузок, в частности наклонов и поворотов, особенно в первые недели после процедуры.

Благодаря современным малоинвазивным операциям пациенты могут избавиться от проблем, вызванных грыжей диска, и быстрее вернуться к обычной жизни. К сожалению, даже самые современные методы не дают 100% гарантии излечения. Также бывают случаи рецидива грыж, особенно при несоблюдении рекомендаций специалиста. Поэтому для успешного лечения очень важно взвешенно выбирать врача и тип операции.

Источник

Секвестрированная грыжа диска

Секвестрированная грыжа диска представляет собой самую тяжелую форму поражения межпозвонкового диска. При этой патологии большой фрагмент пульпозного ядра (упруго-эластической консистенции – по цвету, форме, консистенции и размерам секвестр похож на небольшую креветку) выпадает за пределы межпозвонкового диска через разрыв в фиброзном кольце, попадает в просвет позвоночного канала, целиком отрывается от диска, и может сместиться вверх или вниз, при этом смещая нервные корешки кзади, нервные корешки при этом сильно натягиваются, и могут ущемиться в узких местах.

Чаще всего пациент может точно указать время и место, когда произошла секвестрация – как правило, такая грыжа возникает в момент резких движений – подъема тяжестей, или неловкого поворота, падения – после секвестрации люди испытывают настолько сильнейшую боль, что они могут кричать, или даже потерять сознание. При этом боль усиливается при малейших движениях. Больные с секвестрированной грыжей, как правило, надолго «застывают» в той позе, которая кажется им менее болезненной – чаще всего это поза «на четвереньках», потому что в таком положении напряжение корешков чуть меньше, а размер межпозвонковых отверстий чуть больше – и только тогда защемленному нервному корешку становиться хоть сколько-нибудь легче. Обезболивающие препараты лишь ненадолго и не полностью уменьшают боль, даже наркотические анальгетики.

Симптомы

Боль от секвестрированной грыжи диска настолько сильна, что когда пациенты узнают о возможности избавиться от боли оперативным путем – не задумываясь соглашаются на операцию, и готовы на все, лишь бы избавиться от этой боли, и чтобы эта боль никогда не повторилась.

Симптомы секвестрированной грыжи зависят от уровня пораженного сегмента позвоночника.

В шейном отделе

– наиболее часто поражаемые сегменты C5-C6 и С6-С7 – интенсивные боли в руке, по задней поверхности плеча, с иррадиацией боли в область плечевого сустава, область лопатки; чувство онемения и слабость в одном или нескольких пальцах кисти

В грудном отделе

– редкая локализация – боли локализуются в грудном отделе позвоночника, усиливаются на вдохе, или при кашле, чихании; часто такие боли называют межреберной невралгией; эти боли часто можно принять за боли в сердце.

В поясничном отделе

– наиболее часто секвестрация встречается в сегментах L4-L5, L5-S1 – боли локализуются в ягодице, по задней или задне-боковой поверхности бедра, голени, могут доходить до лодыжки или пятки. Развивается онемение в стопе, по нарудной поверхности голени, часто отмечается слабость в стопе – больной не может встать на носочки или на пятки; ходит прихрамывая на одну ногу; часто неожиданно развивается сколиоз; крайняя степень выраженности болей в спине – когда больному кажется чуть менее болезненным только одно положение – тогда любое, даже малейшее изменение положения тела – приводит к резкому усилению боли, и пациент стремится лечь на бок, или встать на четвереньки, или занять то положение, в котором боль не такая сильная.

Грозное осложнение секвестрированной грыжи – развитие синдрома «конского хвоста» и нарушение функции тазовых органов – в этом случае развивается острая задержка мочи и стула; данное осложнение необходимо своевременно распознать, чтобы установить уретральный катетер. Если вовремя не наладить отток мочи, то возможны такие тяжелые состояния, как пиелонефрит, или даже разрыв мочевого пузыря – а эти тяжелые состояния сами по себе требуют длительного лечения или же операции, совершенно никак не связанных с заболеванием позвоночника.

При выявлении синдрома «конского хвоста» проводится экстренное хирургическое вмешательство, направленное на устранение остро развившейся ишемии нервных корешков вследствие сдавления и ущемления грыжей. К сожалению, восстановление после дебюта синдрома «конского хвоста» продолжается несколько месяцев, и часто бывает неполноценным.

Диагностика

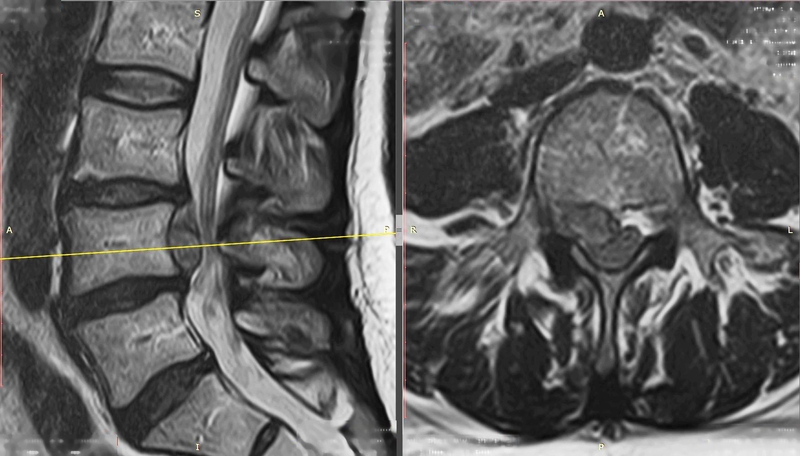

Золотой стандарт диагностики секвестрированной грыжи – это магнитно-резонансная томография (МРТ). Исследование позволяет видеть взаимное расположение спинного мозга, нервных корешков, межпозвонковых дисков и грыж дисков, идентифицировать секвестр, особенно в случае миграции его вверх или вниз.

секвестрированная грыжа диска

Дополнительную информацию об остеофитах, аномалиях позвоночника, а также для подтверждения данных МРТ и возможности 3D-моделирования операции (так называемое – предоперационное планирование) – возможно при анализе данных КТ в программах 3D-реконструкции.

Немаловажное значение имеют результаты функциональных проб, позволяющие прогнозировать протяженность фиксации позвоночника, выбрать вид фиксирующих устройств, или – в отдельных случаях – отказаться от фиксаторов и выполнить малоинвазивную декомпрессию.

Также используются методы электронейромиографии, и соматосенсорных вызванных потенциалов для дифференциальной диагностики и локализации наиболее значимого уровня – при многоуровневых поражениях.

План диагностики и принятие решения по тактике лечения дегенеративных изменений позвоночника лучше всего доверить хирургу с большим опытом хирургических вмешательств на позвоночнике, постоянно и много оперирующему. Потому что только тот врач, который видел и лечил осложнения, возникшие вследствие поздно начатой и неадекватно подобранной терапии, – не будет затягивать с операцией там, где она просто необходима. А в тех случаях, где операция не нужна – покажет на экране монитора почему не надо оперировать и подскажет где лучше проходить дальнейшее лечение.

Лечение

Секвестрированные грыжи чаще всего подлежат хирургическому лечению – выполняется операция «секвестрэктомии» (в этом случае удаляется только секвестр, операция относительно менее травматична, но при этом сохраняется 50% риск рецидива грыжи на этом же уровне) или «микродискэктомии» (удаляется не только секвестр, но и производится кюретаж полости диска, что позволяет снизить вероятность рецидива до 1-2%). В случае сегментарной нестабильности – выполняется операция ригидной или динамической фиксации позвоночника.

Видеофрагмент операции – удаление секвестра грыжи диска.

по форме, размеру и консистенции грыжа напоминает небольшую креветку, спрятавшуюся под корешком

Безоперационное лечение грыж – сводится к обезболиванию ненаркотическими и наркотическими анальгетиками, с помощью блокад; медикаментозной стимуляции кровотока в компримированном корешке, что приводит к стиханию боли на период воздействия лекарств, но не устраняет самой проблемы – компрессии нервных структур. Эффект от такого лечения напрямую зависит от размера грыжевого выпячивания – там, где межпозвоночная грыжа имеет небольшой размер, и, соответственно – нет показаний к операции – процедуры эффективны, и пациенты быстро выздоравливают от боли в спине. Также это лечение проводится пожилым пациентам или лицам с противопоказаниями к операции.

Безоперационное лечение грыж – достаточно часто проводится в коммерческих клиниках, поскольку не требует больших затрат на оснащение, большинство проводимых процедур не требует высокой квалификации персонала, и гарантированно приводит к обезболивающему эффекту, зачастую – кратковременному (пока действует анестетик), что вынуждает пациентов обращаться за помощью вновь и вновь; также такое лечение не требует больших затрат и от пациента, напуганного даже самой мыслью о вероятности операции на позвоночнике – он скорее будет готов отдать любые деньги, лишь бы не оперироваться; но за такой «страусиной политикой» порой затягивается хирургическое лечение там, где есть 100% показания к операции.

Поэтому при малейших сомнения в эффективности терапии – необходимо выполнить «свежее» МРТ и проконсультироваться у спинального хирурга.

Источник